フクシマ-東京-三宅島: 放射性物質と火山ガスの流れ

福島第一原発事故では核燃料の冷却失敗でメルトダウンと水素爆発が起こり、

放射性物質が放射能雲となってばらまかれてしまいました。

ここでは、噴煙と火山ガスの動きから、放射性物質の流れと広がりを考えましょう。

詳しくは 火山ガスのぺ−ジ

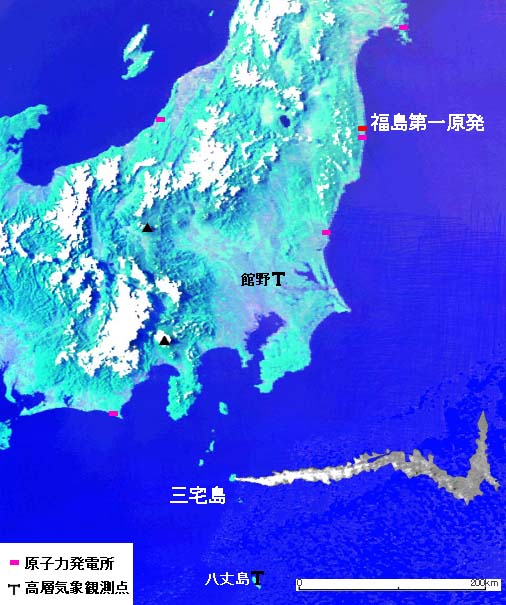

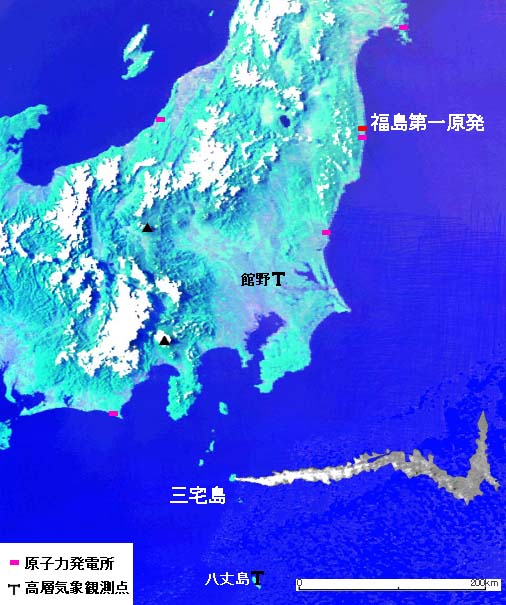

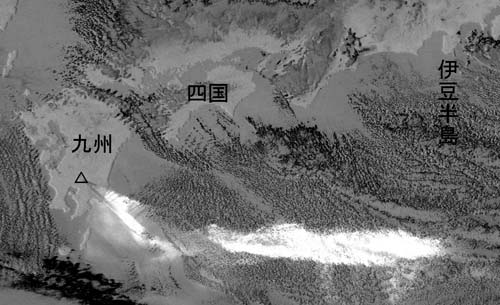

1a. 異臭騒ぎ 8月28日、北に流れる噴煙。 2000年8-9月ノア噴煙画像

8月28日、北に流れる噴煙。 2000年8-9月ノア噴煙画像 ノア衛星による噴煙画像の例、 2000年と2001年より。

ノア衛星による噴煙画像の例、 2000年と2001年より。  白い流れが火山灰煙.

白い流れが火山灰煙. もっと 新燃岳噴煙MODIS画像 2011年(東京情報大学受信)

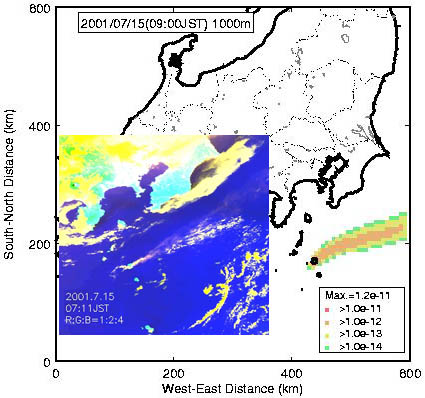

SO2は太陽の紫外線で酸化されると水分を集めて硫酸エアロゾルとよばれる液滴になります。またSO2のまま水滴に取り込まれて亜硫酸になり、それが酸化されて硫酸エアロゾルになったりします。火山ガスでは流れる途中の化学変化も重要ですが、放射性物質の働き・危険性は変わりません。それぞれの原子核の固有の半減期でゆっくり減少するだけです。 なお、測定しやすい放射性のヨウ素やセシウムに伴って、検出に手間のかかる他の様々な放射性物質があります。吸ったり飲んだり食べたりした放射性物質による内部被曝の影響は問題です。 7.15朝,2001年4-7月(1) 4.16 & 5.7 , (2) 5.13 , (3) 7.2 & 7.15

7.15朝,2001年4-7月(1) 4.16 & 5.7 , (2) 5.13 , (3) 7.2 & 7.15

南の空から見た ①第1原発(右下) 以北

福島3Dと放射能汚染地図 , 西日本の原発地図 , 霧島新燃岳噴火と災害危機対応 (pdf, 0.8MB)

メールのお問い合わせ:フクシマ三宅島チ−ム